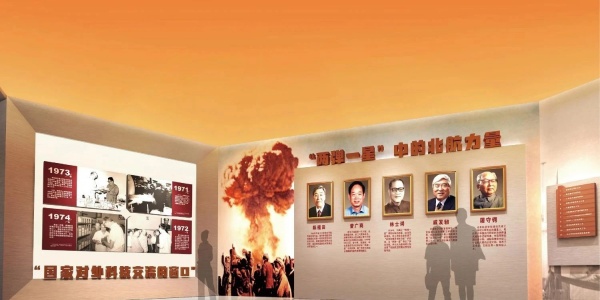

近年來,隨著紅色文化教育、黨史學習教育、愛國主義教育的深入開展,全國各地興起了建設紅色主題展館的熱潮。作為弘揚革命精神、傳承紅色基因的重要陣地,紅色主題展館不僅是黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史的重要載體,更是廣大黨員干部、青少年和社會公眾接受思想政治教育的重要課堂。

那么,如何通過科學的紅色主題展館設計,讓一棟建筑、一個空間,真正講好紅色故事、喚起情感共鳴、提升教育實效?“紅色主題展館設計”從建設意義、設計理念、空間布局、展示手法到施工要點,全面解析如何打造一座有深度、有溫度、有震撼力的紅色文化展館。

紅色主題博物館建設的時代價值

傳承紅色基因的歷史使命

紅色主題博物館承載著記錄革命歷史、保存紅色記憶的重要功能。通過系統展示中國共產黨領導人民進行革命、建設、改革的偉大歷程,這些博物館成為傳承紅色基因的"活教材"。以延安革命紀念館為例,其館藏的3.6萬件革命文物,生動再現了黨中央在延安十三年的光輝歲月,讓參觀者能夠直觀感受革命先輩的奮斗精神。

創新黨史教育的重要平臺

相比傳統的課堂教育,紅色主題博物館通過實物展示、場景復原、多媒體互動等多元化手段,大大提升了黨史教育的吸引力和感染力。中國人民革命軍事博物館的"復興之路"基本陳列,運用現代展陳技術,將重要歷史事件生動再現,使觀眾獲得沉浸式的學習體驗。

促進文旅融合的有效途徑

紅色旅游的蓬勃發展,為革命老區振興提供了新動能。井岡山革命博物館通過打造"紅色文化+生態旅游"的發展模式,年接待游客超過300萬人次,帶動當地餐飲、住宿、文創等相關產業發展,實現了社會效益和經濟效益的雙贏。

紅色主題博物館的設計理念創新

真實性原則的堅守與創新

在設計過程中,必須堅持"史料真實、內容真實、情感真實"的基本原則。西柏坡紀念館在陳列設計中,嚴格考證每一件文物、每一張照片的歷史背景,確保展示內容的真實性。同時,通過科學的展陳設計,讓真實的歷史更具感染力。

敘事邏輯的時空構建

優秀的紅色博物館應該構建清晰的敘事框架。中國人民抗日戰爭紀念館采用"編年+專題"的展示體系,既展現了抗戰的歷史脈絡,又突出了重要事件和人物,形成多層次的歷史敘事結構。

科技賦能的文化表達

現代科技為紅色文化傳播提供了新可能。中共一大紀念館運用全息投影技術重現中共一大會議場景,通過VR技術讓觀眾"參與"歷史事件,大大提升了展覽的互動性和體驗感。

情感共鳴的空間營造

色彩、燈光、空間布局等設計要素的合理運用,能夠營造恰當的情感氛圍。淮海戰役紀念館通過暗色調的空間設計、重點照明等手法,營造莊嚴肅穆的觀展環境,引導觀眾產生情感共鳴。

紅色主題博物館的功能區劃設計

序廳:精神引領的空間

序廳是博物館的"門面",應當體現展館的主題精神。遵義會議紀念館序廳的大型浮雕墻,藝術化地再現了遵義會議的重要場景,配合燈光效果,給人強烈的視覺沖擊。

歷史展區:時空對話的平臺

歷史展區需要通過科學的展線設計,引導觀眾完成一次"歷史穿越"。中國人民革命軍事博物館的"抗美援朝"專題展,通過文物、圖片、場景復原的組合展示,完整呈現了戰爭全過程。

英烈展區:精神傳承的殿堂

英烈展區要突出人物個性與精神內涵。重慶紅巖革命歷史博物館通過人物雕塑、遺物展示、多媒體故事等多種形式,生動展現了紅巖英烈的光輝形象。

互動體驗區:沉浸學習的空間

現代博物館越來越重視觀眾的參與體驗。井岡山革命博物館的"重走紅軍路"VR體驗項目,讓觀眾身臨其境地感受革命年代的艱苦環境。

數字技術在紅色博物館中的應用

智慧導覽系統建設

智能導覽系統可以提升參觀體驗。國家博物館推出的"5G智慧導覽",通過手機APP提供個性化講解服務,滿足不同觀眾的需求。

虛擬展覽的創新發展

線上展覽突破了時空限制。中國人民抗日戰爭紀念館的"云端展館",通過3D建模技術實現全景虛擬參觀,年訪問量超過500萬人次。

數字孿生技術的應用

數字孿生技術為文物保護和展示提供了新思路。故宮博物院開發的"數字文物庫",實現了珍貴文物的數字化保存和展示。

紅色博物館建設的實施要點

工程建設的規范要求

在施工過程中,必須嚴格執行《博物館建筑設計規范》等相關標準,確保建筑安全和使用功能。特別要注意消防、安防等系統的規范化建設。

展陳設計的專業要求

展陳設計需要多學科專業團隊協作。包括內容策劃、空間設計、燈光設計、多媒體設計等多個專業領域的密切配合。

運營管理的長效機制

建立科學的運營管理體系至關重要。包括人才隊伍建設、經費保障機制、社會合作機制等方面的系統規劃。

紅色博物館的社會功能拓展

教育功能的深化

紅色博物館要主動對接學校教育,開發適合不同學段的研學課程。中國人民革命軍事博物館與北京市教委合作開發的"軍事歷史研學課程",深受師生歡迎。

文創產品的開發

文創產品是文化傳播的有效載體。故宮博物院開發的系列文創產品,既創造了經濟效益,又擴大了文化影響力。

國際交流的開展

紅色博物館要積極參與國際文化交流。近年來,中國多家紅色博物館的展覽走出國門,在國際上講述中國故事,取得良好反響。

紅色主題博物館建設是一項系統工程,需要內容與形式、傳統與現代、教育與體驗的有機統一。隨著技術的進步和理念的創新,紅色博物館必將在新時代煥發新的生機與活力,成為傳承紅色基因、凝聚奮進力量的重要文化陣地。未來,我們要繼續探索紅色文化傳播的新路徑,讓革命精神在新時代綻放更加絢麗的光彩。

巴厘島是地球上最受歡迎的度假勝地之一。如今,大眾旅游業、稻田城市發展和塑料污染威脅著印度尼西亞島嶼的形象。在熱帶博物館和福爾肯昆德博物館舉辦的臨時展覽“巴厘島 - 歡迎來到天堂”展示了受歡迎的度假勝地以及天堂的另一面。

古建筑是老祖宗留下來的寶貴財富,要保護好傳承好傳統街區、古建筑,文物,就是保存了城市的歷史和文脈。對待古建筑、老宅子、老街區要有珍愛之心、尊崇之心。加強考古研究,提高古建文物保護水平,為弘揚中華優秀傳統文化、增強文化自信提供堅實支撐,讓中華文明瑰寶永續留存、澤惠后人,激勵我們不斷增強民族自豪感和自信心。

增城經濟技術開發區作為粵港澳大灣區“黃金內灣”的戰略支點,依托國家級經開區、僑夢苑創新基地、國家城鄉融合發展試驗區等多重政策疊加優勢,已構建起“戰略樞紐+產業引擎+創新高地”三位一體的發展格局?。自1988年成立以來,開發區從昔日的城郊荒地蛻變為廣州東部樞紐核心區,形成以永寧大道為軸心的泛半導體、新能源汽車、生命健康三大千億級產業集群,2024年工業總產值突破3200億元,占廣州市戰略性新興產業比重達18.7%?。 通過《廣州市增城經濟技術開發區條例》的法治化賦能,開發區獲得市級經濟管理權限下放、聯席會議制度支持、23條政務服務綠色通道等政策紅利?,實現“規劃審批—土地供應—產業扶持”全流程自主決策。當前正以廣州東部公鐵聯運樞紐為引擎,聯動新白廣城際、廣汕高鐵等軌道交通網絡,打造“1小時灣區經濟圈”和“海陸空鐵”多式聯運體系,2024年國際班列開行量占全省42%?。在產業生態構建上,形成“雙核驅動+多元協同”模式:以廣汽本田、北汽新能源為核心的智能網聯汽車產業鏈集聚企業超200家,本土配套率達75%;以增芯項目為引領的集成電路產業,帶動越海集成、國顯科技等40余家上下游企業形成“設計—制造—封裝”完整鏈條?。 科技創新方面,開發區通過國家級僑夢苑引進123個華僑華人項目,建成12個“眾創空間—加速器—產業園”孵化載體,2024年研發投入強度達4.2%,高于全市均值1.5個百分點?56。未來將重點拓展20個新興產業賽道,包括低空經濟、生物制造、人工智能等,通過TOD綜合開發片區和零碳示范園區建設,塑造“生產、生活、生態”深度融合的國際化現代產業新城?

上海博物館東館,以常設展覽為核心,精心策劃了一系列內容豐富、體系完整、歷史脈絡清晰且引人入勝的展覽。展覽不僅全面覆蓋了中國古代藝術的通史陳列,還特別突出了海派與江南文化、中外文化交流以及互動體驗等四大特色主題。東館開放多個精彩展廳,包括:中國古代青銅館、中國古代雕塑館、中國歷代璽印篆刻館、中國古代玉器館、中國古代陶瓷館、中國歷代貨幣館、陶瓷與中外交流專題館、以及“詩心造物——江南工藝的世界”館和考古上海館。其中,“中國古代青銅館”作為東館的璀璨明珠,享譽海內外。該館以青銅工藝的發展史為線索,巧妙劃分為萌生期至復古期的七大板塊,全面展示了從公元前18世紀夏晚期至公元19世紀中葉清中期,長達3600年歷史的500余件精選青銅器展品。這些展品不僅彰顯了不同時期青銅工藝的獨特風貌,更共同描繪了中國青銅藝術的輝煌篇章,讓觀眾在欣賞中領略到中華文明的博大精深。

三線建設作為我國特殊歷史時期的重要戰略布局,不僅奠定了西部地區工業化的基礎,更孕育了“艱苦創業、無私奉獻、團結協作、勇于創新”的寶貴精神。這一精神在新時代西部大開發戰略中繼續發揚光大,成為推動西部地區高質量發展的強大動力。三線建設作為特殊歷史背景下的區域開發實踐,雖以戰備為主導,但實質上奠定了西部地區工業體系的初步架構,也塑造了干部群眾的精神風貌。進入新時代,西部大開發從整體布局中再次被推向前臺,其目標不僅是補區域發展短板,更是打造高質量發展的戰略腹地。

阿特蘭斯作為家居照明行業的領航者,攜手加減智庫設計事務所,在廣州2022全屋定制家居展上共同呈現了一場別開生面的展廳設計。鑒于展位位于展會垂直交通的核心節點,這一得天獨厚的地理位置既帶來了巨大的人流優勢,也對設計提出了前所未有的挑戰。為了最大化利用這一優勢,設計團隊突破傳統,創造性地以品牌故事為引導,以事件策劃為主線,重塑了展會展廳的設計邏輯。

“大湖流彩”是我們的設計方案所希望展現的展陳整體意向。將藍天白云下、湖水滋養中的異彩紛呈的非物質文化遺產的全景畫面作為表現的主題。在把握好整體與局部空間氛圍的基礎上,將內容進行合理化的重組與調整,做到類別清晰、重點突出。

“農村是我國傳統文明的發源地,鄉土文化的根不能斷,農村不能成為荒蕪的農村、留守的農村、記憶中的故園。”

“大運河文化是中國優秀傳統文化的重要組成部分,要在保護、傳承、利用上下功夫,讓古老大運河煥發時代新風貌。”如何在世界文化相互激蕩、相互交融的宏大背景下進一步推動大運河文化帶建設,是保護好、傳承好、利用好大運河文化必須解決的重要課題。新征程上,要堅持以我為主,既善于吸收借鑒世界其他國家在保護利用古代運河方面的有益做法,又善于創新創造、不斷探索大運河文化帶建設的有益經驗,在文明交流互鑒中推動大運河文化帶建設高質量發展,讓古老大運河煥發時代新風貌。