當敦煌莫高窟的壁畫通過 AI 修復技術重現色彩,當三星堆的青銅神樹借助 3D 打印技術實現 “數字復現”,當觀眾戴上 VR 眼鏡 “走進” 虛擬的元上都遺址 —— 智慧博物館正以科技為筆,重新書寫文物保護與傳承的敘事方式。科技不僅為文物筑起更堅固的 “防護盾”,更打破時空界限,讓千年文明在數字時代煥發新生。

1、科技守護:讓文物 “延年益壽” 的隱形防線

文物保護的核心是 “延緩衰老”,而科技為這一過程提供了精準的解決方案。在環境監測領域,智慧博物館通過物聯網系統構建 “文物生命體征監測網”:故宮的太和殿內,微型傳感器實時捕捉溫濕度、二氧化碳濃度甚至紫外線強度,數據超限時自動觸發空調調節;秦始皇陵的兵馬俑坑中,光纖傳感技術可感知 0.1 毫米級的地面震動,提前預警游客流量過大帶來的風險。這些技術讓文物脫離 “被動承受環境變化” 的狀態,進入 “主動防御” 模式。

對于脆弱文物,科技更實現了 “無損檢測” 的突破。敦煌研究院用多光譜相機掃描壁畫,無需接觸便能識別底層未褪色的顏料成分,還原被風沙掩蓋的唐代線條;三星堆博物館通過 CT 掃描青銅縱目面具,在不拆解的情況下看清內部鑄造痕跡,破解古人的工藝密碼。在修復領域,AI 算法成為 “數字修復師”—— 分析大量同類文物的紋樣特征后,AI 能為殘缺的陶瓷碎片匹配最可能的拼接方案,3D 打印則用與文物材質相近的材料復制缺失部分,既保留歷史痕跡,又恢復器物完整性。科技讓保護從 “搶救性修復” 轉向 “預防性保護”,為文物爭取了更長久的 “生命期”。

2、數字傳承:讓文明 “走出” 博物館的邊界

智慧博物館的終極目標,是讓文物從 “館舍天地” 走向 “大千世界”。通過三維建模與云端存儲,文物信息被轉化為可共享的數字資產:觀眾在手機上可 360 度查看《千里江山圖》的每一處皴法,放大至百倍仍能看清顏料的堆疊層次;海外研究者無需親臨現場,即可調用故宮的數字庫,對比不同朝代瓷器的釉色差異。這種 “數字永生” 打破了文物 “不可移動” 的局限,讓文化傳承突破地域與時間的束縛。

展示方式的革新更讓文物 “活” 了起來。在蘇州博物館的 AR 導覽中,掃描吳王夫差劍,劍身上會浮現動態的鑄造流程圖,配音解說其背后的歷史故事;湖南省博的 VR 展廳里,觀眾可 “置身” 馬王堆漢墓的槨室,虛擬侍女會講解漆器的用途,這種沉浸式體驗比展柜標簽更易引發共鳴。針對青少年群體,智慧博物館開發 “互動教育模塊”:在 “數字考古” 游戲中,孩子用鼠標 “清理” 虛擬遺址,拼接陶片可解鎖文物知識;AI 書法機器人能模仿顏真卿的筆意,實時點評觀眾的臨摹作品。科技讓傳承從 “靜態觀賞” 變為 “動態參與”,讓年輕人主動擁抱傳統文化。

3、未來圖景:科技與人文的共生共榮

智慧博物館的深層價值,在于實現 “科技理性” 與 “人文溫度” 的平衡。AI 修復古畫時,會保留歷史形成的殘缺美,而非追求 “完美如新”;數字展示雖依賴技術,卻始終以 “講述文物背后的人” 為核心 —— 比如通過虛擬場景還原北宋市井生活,讓觀眾理解《清明上河圖》中每個小人物的生存狀態。這種平衡讓科技成為 “橋梁” 而非 “屏障”,既守護了文物的歷史厚重,又賦予其當代活力。

隨著元宇宙技術的發展,智慧博物館將開辟新的傳承維度:觀眾可在虛擬空間與 “數字孿生” 的文物互動,甚至參與 “跨時空對話”—— 與虛擬的王羲之討論書法,向北宋工匠請教瓷器燒制技藝。但無論技術如何演進,核心始終是 “讓文物說話”:科技保護的是文物的物理存在,傳承的是其承載的文明記憶。當千年文物在數字世界煥發新生,智慧博物館便真正完成了 “守護過去,連接未來” 的使命。

全球展廳設計專家以挑選自2000年以來過去20年中最具影響力的展廳項目。決定他們選擇的主要標準是:展示重大創新、靈感,并提高了展陳設計的標準。篩選的項目的廣度令人驚嘆。但也許并不奇怪,這些項目是根據同行評審和評判設計的卓越性。

不知道從什么時候開始,隨著國力的增強民族自信的提升,我們展陳設計界也在不知不覺中走出一條自己的道路,國內也呈現出很多優秀的設計公司和設計師,10年前那種看到國外的設計就驚嘆不已的時光也一去不復返了。國內設計師也有了自己的積淀,面對國外優秀的設計更多的是解讀吸收和對比,不再是那種狂熱的崇拜。

上海市歷史博物館藏品總數約11萬件,分十五大類:書畫、金屬、陶瓷、工藝、證章、文獻、印刷、紡織品、石刻、錢幣、照片、剪紙、郵票、唱片和其他雜項等。其中1841年江南提督陳化成督造的振遠將軍銅炮、1880年吳猷豫園宴樂圖軸、1895年英商道白生公司制清花機、清末點石齋畫報原稿、1911年民國總統候選人提名及當選人斗方、1923年上海匯豐銀行銅獅、民國百子大禮轎、民國柳亞子主編《上海通志稿》稿本、老上海地圖、《徵信錄》等都是館藏重要文物。

歷史的長河在山西博物院緩緩流淌,一場跨越千年的對話——“變局——春秋時期的晉與秦”展覽盛大啟幕。此次展覽匯聚了山西博物院攜手上海博物館、河南博物院、陜西歷史博物館、甘肅省博物館及山西省考古研究院等16家頂級文博單位的智慧與力量,共同呈現了一場視覺與心靈的盛宴。206組珍貴文物,不僅僅是歷史的見證者,更是那個時代精神的傳承者,它們靜靜地訴說著東周時期,尤其是春秋時期晉國與秦國之間波瀾壯闊的歷史畫卷。

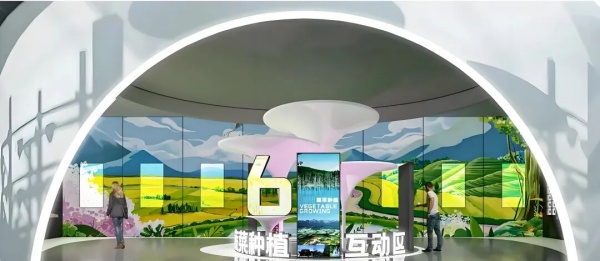

當“鄉村振興”戰略與“雙碳”目標在華夏大地交織成網,美麗鄉村展示便成為丈量時代進步的活態標尺。它既非靜態的文物陳列室,亦非簡單的成果展覽館,而是承載著當下中國鄉村從“生態修復”向“價值重塑”躍升的立體鏡像——在政策引領與基層創新的雙重驅動下,鄉村建設正經歷著從“環境整治”到“全域振興”的質變,而展示中心正是這一轉型過程的動態敘事場域與精神原鄉。

在繁華喧囂的都市之中,浙江省非遺館如同一方靜謐的綠洲,靜靜地等待著每一位探尋者的到來。這里,是歷史與現代交織的夢幻空間,是傳統文化與現代審美的完美融合,更是心靈得以棲息的詩意棲居地。這座建筑面積達35000平方米,展陳面積15153平方米的宏偉建筑,不僅是中國首座大型區域綜合性非物質文化遺產館,更是收藏、展示和體驗優秀傳統文化的寶貴寶庫,是傳承、利用和發展非物質文化遺產的重要平臺。它以其獨特的魅力,吸引著來自四面八方的游客。

整體展廳通過空間氛圍營造,以場景復原接景畫的形式,配合動態影像,全景生動流域美麗的自然風光,物產資源。

挪威法格內斯瓦爾德雷斯民俗博物館舉辦的“Rotasjon”(旋轉)展覽是一項展示挪威豐富文化遺產的重要活動。這個展覽不僅收集了150年前的美麗民族服飾(“bunad”)和民間服飾,還展示了當地的手工藝傳統,體現了挪威深厚的歷史和文化。

那時的展廳,不似今日酷炫吊炸天、科技感十足,它們更像是穿著舊式衣裳的老者,講述著那個時代特有的質樸與純真。燈光昏黃而單一,沒有LED的璀璨奪目,只有白熾燈下那抹溫暖的黃暈,緩緩鋪灑在每一件展品之上,為它們披上了一層柔和而略帶懷舊的光澤。展板設計簡單直白,色彩搭配往往局限于黑白灰或是幾抹鮮艷的紅藍綠,雖顯單調,卻也透露出一種不加修飾的真實與直接。