美麗鄉村建設的時代刻度與文明新生

當“鄉村振興”戰略與“雙碳”目標在華夏大地交織成網,美麗鄉村展示便成為丈量時代進步的活態標尺。它既非靜態的文物陳列室,亦非簡單的成果展覽館,而是承載著當下中國鄉村從“生態修復”向“價值重塑”躍升的立體鏡像——在政策引領與基層創新的雙重驅動下,鄉村建設正經歷著從“環境整治”到“全域振興”的質變,而展示中心正是這一轉型過程的動態敘事場域與精神原鄉。

此刻的中國鄉村,正書寫著“三生融合”的嶄新篇章:數字技術深度融入農耕基因,從物聯網精準灌溉系統到鄉村元宇宙雛形,科技賦能讓傳統稻田生長出數字智慧;綠色發展理念貫穿生產生活全鏈條,循環農業模式與海綿城市理念在梯田等高線上對話,生態智慧轉化為可量化的可持續發展指標;基層治理創新持續深化,“新鄉賢”回歸與“村規民約”現代轉化,構建起傳統倫理與現代法治的融合范式。這些變革既非對城市的簡單復制,亦非對傳統的刻板復刻,而是在堅守鄉土本色基礎上的創新迭代——這正是美麗鄉村展示最深刻的時代價值:它以空間為卷、時間為筆,既記錄著“廁所革命”“垃圾分類”等微觀實踐如何重塑鄉村生活品質,又書寫著“產業融合”“數字賦能”等宏觀戰略如何激活鄉村內生動力,更通過全球視野的文明對話,將本土經驗轉化為人類共同的精神財富。

一、生態智慧的活態轉譯與當代顯影

美麗鄉村展示的核心邏輯,始終錨定于“天人合一”的哲學根基與“道法自然”的實踐智慧。它摒棄了以物質種類劃分的傳統敘事,轉而以“四時節律、萬物共生”的自然法則為軸,構建起可感知、可對話的生態意義場域。當參觀者步入其中,首先觸達的并非器物本身,而是以節氣為經、以農事為緯的生態敘事網絡——立春的“咬春”民俗與氣候數據疊加,清明“踏青”的意趣與農事規律相融,立秋“啃秋”的俗尚與養生智慧共生,讓“不違農時”的古老哲學化作可觸可感的生活場景。

更深層的智慧轉譯體現在對傳統模式的現代重構:傳統“桑基魚塘”的循環鏈條被解構為三維數字模型,通過參數化設計,蠶沙喂魚、塘泥肥桑的生態效益可實時可視化評估;山區梯田的等高線智慧與現代海綿城市理念并置,通過數字孿生技術模擬不同降雨場景下的水土保持效果,揭示出“因勢利導”的當代啟示。這種轉譯使古老的生態智慧不再是束之高閣的遺產,而是能夠為現代生態文明建設提供源頭活水的“活態基因”——它既驗證了“綠水青山就是金山銀山”的實踐邏輯,又為全球環境治理貢獻了中國方案。

二、器物背后的文脈解碼與精神傳承

一件鄉村器物,便是一部微縮的文明史。美麗鄉村展示的深度,在于對器物背后文化基因的精準解碼與創造性轉化。一張樸素的八仙桌,其意義遠超材質工藝:通過場景復原與多媒體敘事,它被還原為家族禮儀的載體、鄉鄰契約的見證、節慶儀式的中心,從而超越物質屬性,成為鄉村社會結構與倫理規范的無聲注腳。更深遠的是,這種解碼并非靜態復刻,而是通過數字交互技術實現動態傳承——傳統剪紙的紋樣被解構為視覺元素,參觀者可通過觸控屏幕進行再創作,設計出融合古典韻味與現代審美的數字作品;民間曲藝的聲腔被數字化采集,通過AI算法生成新的旋律,讓古老的藝術形式在當代語境中煥發新生。

這種轉化使傳統文化從“標本”變為“生命體”,在當代語境中持續生長。例如,“社火”“廟會”等復雜民俗,通過沉浸式影院與虛擬現實技術,使參觀者從旁觀者變為參與者,在虛擬場景中體驗“打春牛”“賽龍舟”的儀式,感受其背后的社群凝聚力與信仰力量。這種“活態傳承”不僅保留了文化的根脈,更賦予其適應現代社會的生命力,讓傳統與現代在碰撞中實現創造性轉化。

三、鄉村振興的實踐探索與未來圖景

作為連接理想與現實的橋梁,美麗鄉村展示更是一個“思想策源地”,直面鄉村發展的真實挑戰,以“問題導向”呈現多元化解決方案。針對“空心化”困境,通過數據可視化剖析人口流動的經濟社會動因,重點展示“新鄉賢”回歸、鄉村人才培育的范例——這些范例不僅講述創業故事,更系統梳理政策支持、產業支撐與社區營造模式,為其他地區提供可復制的“方法論”。例如,某地通過“鄉村創客空間”吸引青年返鄉,結合當地特色產業開發文創產品,既解決了就業問題,又激活了鄉村經濟。

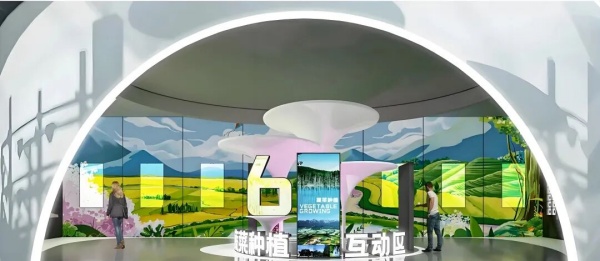

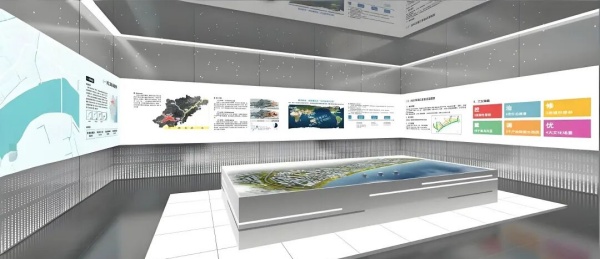

更前瞻的是,它構建了“未來實驗室”:通過互動沙盤模擬“智慧農業”的精準種植,展示如何通過物聯網、大數據實現作物生長環境的實時監測與調控;通過全息投影預覽“數字鄉村”的社會服務體系,展示如何通過電子商務、遠程教育、在線醫療重構鄉村生活場景;甚至體驗“鄉村元宇宙”的雛形,探討如何利用數字孿生技術在虛擬世界中延續和發展鄉村的文化空間與社交網絡。這些探索揭示,鄉村振興的未來不是城市的復制品,而是基于鄉土本色的創新迭代,是更高維度的文明形態——它既保留了鄉村的“煙火氣”,又融入了現代文明的“科技感”,形成獨特的“鄉創”生態。

四、本土智慧的全球對話與文明互鑒

美麗鄉村展示的視野,從不局限于本土,而是將鄉土智慧置于全球文明坐標系中審視與彰顯。它深刻認識到,中國鄉村的發展經驗與治理智慧,是人類文明多樣性的重要組成部分。因此,“文明對話”成為核心敘事板塊:傳統“楓橋經驗”被詮釋為基層治理的智慧結晶,其“小事不出村、大事不出鎮、矛盾不上交”的原則與現代“協商民主”理念形成深刻對話;“村規民約”作為“軟法”文化,與現代法治精神相結合,展示其在維系社區秩序、涵養文明鄉風中的獨特作用。

這種對話是雙向的、平等的。展示中心引入全球范圍內鄉村發展的成功案例與前沿思考,如日本越后妻有地區通過大地藝術祭振興鄉村、歐洲生態農業的可持續發展模式等,為中國提供橫向參照。通過跨文化比較,中國鄉村智慧的普遍性價值得以凸顯——它不僅是解決中國自身問題的鑰匙,也能為全球環境危機、社會撕裂等共同挑戰提供哲學啟示與實踐路徑。例如,中國“生態農業”模式與歐洲“永續農業”理念的對話,揭示了不同文明背景下生態智慧的共通性與差異性,為全球鄉村發展提供了多元的解決方案。

永不落幕的文明史詩

美麗鄉村展示,本質上是一部立體的、永不落幕的文明史詩。它以空間為卷、時間為筆,描繪了從歷史深處走來、向廣闊未來奔去的壯麗圖景。在這里,每一件器物都在訴說著“從哪里來”的根脈,每一項創新都在回答“到哪里去”的時代之問,每一次對話都在彰顯“我是誰”的文化自信。它不僅是鄉村的展示空間,更是文明傳承與創新的精神家園——讓每一位來訪者都能在此找到文化歸屬,感受到鄉土中國的磅礴力量,并共同參與到“各美其美,美人之美,美美與共,天下大同”的偉大實踐中。

當古老的農耕智慧與現代科技文明在展示中心相遇,當本土經驗與全球視野在此交匯,美麗鄉村展示便成為丈量時代進步的活態標尺。它記錄著過去,從農耕文明的基因密碼中提取智慧;定義著現在,以問題為導向呈現鄉村振興的多元解決方案;昭示著未來,通過全球視野的文明對話,將本土經驗轉化為人類共同的精神財富。這,便是美麗鄉村展示最深刻的內涵與最動人的魅力所在——它是一部永不落幕的文明史詩,既承載著“從哪里來”的根脈記憶,又回答著“到哪里去”的時代之問,更彰顯著“我是誰”的文化自信,成為中華文明生生不息的生動注腳。

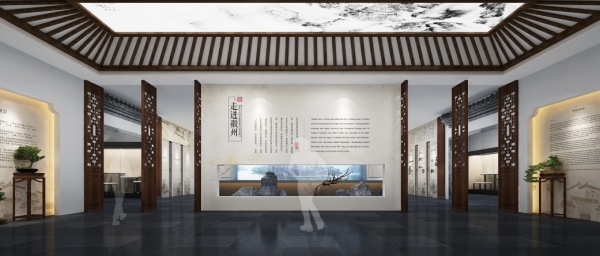

蘇杭具有中國獨特的浪漫主義情懷,很多美好的浪漫的愛情故事也都發生在這。如果說把北方歷史及江南歷史做一個比較的話,那北方的歷史像是連綿不絕的山峰高大而深厚,江南的歷史像是潺潺的溪水恬靜一般的流淌,讓人覺得那么的心曠神怡。

“器成于火,道成于德”,瓷器自誕生之日起,便以超脫器物之用的姿態,成為中華文明的精神圖騰。它不是靜止的陳列品,而是流動的文明史詩;不是孤立的工藝品,而是多維度的文化載體。當我們以“大歷史觀”審視瓷器文化,會發現其發展軌跡恰如一條奔涌的文明長河——從原始陶器的質樸渾厚,到青瓷的溫潤如玉,從宋瓷的極簡美學,到元青花的絢爛交融,每一段波濤都映照著人類對美的追求、對道的體悟、對文明的傳承。這種跨越時空的永恒之光,正是瓷器文化展示的深層邏輯與終極價值。

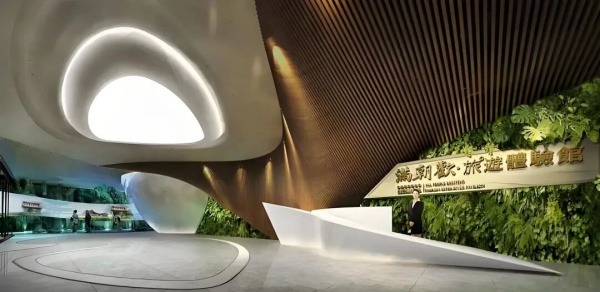

重慶寸灘國際新城展示中心,它不僅僅代表著寸灘最新規劃的展示窗口,而是凝聚兩江新區寸灘精神、代表重慶在新一輪發展中城市態度的前瞻性地標。

長城是中華民族的代表性符號和中華文明的重要象征,凝聚著中華民族自強不息的奮斗精神和眾志成城、堅韌不屈的愛國情懷。保護好、傳承好這一歷史文化遺產,是我們共同的責任。久久為功,像守護家園一樣守護好長城,弘揚長城文化,講好長城故事,帶動更多人了解長城、保護長城,把祖先留下的這份珍貴財富世世代代傳下去,為建設社會主義文化強國、推進中國式現代化貢獻力量。

當時間跨入2025年,博物館的形態正在經歷一場無聲的變革——它不再只是歷史與文化的容器,而成為連接過去與未來的動態場域。作為展廳設計師,你是否也感受到這種悄然蔓延的挑戰?觀眾對沉浸感的閾值越來越高,技術迭代的速度遠超想象,而如何用空間講好一個"不喧嘩,自有聲"的故事,正成為行業的核心命題。

引言——體育強則中國強,國運興則體育興“體育是提高人民健康水平的重要途徑,是滿足人民群眾對美好生活向往、促進人的全面發展的重要手段,是促進經濟社會發展的重要動力,是展示國家文化軟實力的重要平臺。”實現體育強國目標,要大力弘揚新時代的女排精神,把體育健身同人民健康結合起來,把弘揚中華體育精神同堅定文化自信結合起來,堅持舉國體制和市場機制相結合,不忘初心,持之以恒,努力開創新時代我國體育事業新局面。新中國成立以來,廣東體育健兒已累計奪得40多項奧運冠軍,400多枚亞運金牌,1000多項世界冠軍,精彩詮釋了中華體育精神和奧林匹克精神的深刻內涵。

成都科學館以“星云狀”建筑外觀為核心意象,占地面積約9.2萬平方米,總建筑面積5.96萬平方米,其造型如振翅欲飛的星際巨艦,銀色金屬屋面在日光下折射出流動的光澤,宛如宇宙塵埃凝聚而成的動態星云。

展館設計,早已不再止于簡單的陳列功能,而是展示主題、傳遞理念的載體。現今,展館設計更加追求個性與獨特性,突破傳統束縛,呈現出兼具張力與藝術韻味的新風貌。每一處布局、每一件展品,都如同藝術品般璀璨奪目,引領觀眾踏入一場精彩的視覺盛宴。

整體展廳通過空間氛圍營造,以場景復原接景畫的形式,配合動態影像,全景生動流域美麗的自然風光,物產資源。