序廳:文明長河的渡口與精神原鄉(xiāng)

重構(gòu)時空的哲學(xué)場域與永恒追尋

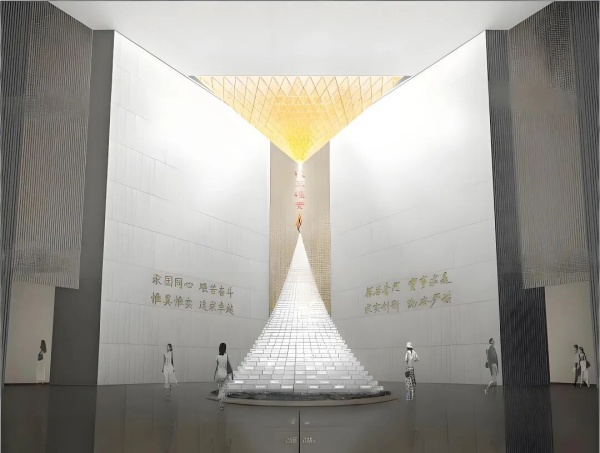

當觀者邁過那道無形卻厚重的門楸,便已踏入一個超越物理界限的時空場域。此非尋常過渡之所,而是文明基因的顯影池、歷史塵埃中淬煉出的精神原鄉(xiāng),更是觀者與文明對話的初始儀式。序廳之設(shè),非為區(qū)隔內(nèi)外,乃成古今對話的樞機,暗合"觀乎人文以化成天下"的古訓(xùn)與"認識你自己"的哲思,更蘊含"天人合一"的東方智慧,成為古今中外交融的文明渡口。此間氣象,以空間為紙、器物為墨、光影為筆,書寫著一部流動的文明史詩,引領(lǐng)觀者完成從現(xiàn)實到歷史、從器物到哲思、從線性時間到循環(huán)時空的升華之旅。

一、空間造境:

從物理場域到精神場域的蛻變與升華

序廳之構(gòu),首重空間敘事之邏輯與氣韻。其尺度非以丈尺計,而以氣韻論——高曠處可納千載風(fēng)云,低回處能聚一室幽思,暗合"大象無形"的哲學(xué)意蘊。墻面肌理非徒為裝飾,乃成歷史書寫的載體:或如青銅器銘文般斑駁,每道刻痕皆是先民對天地的叩問與對秩序的追尋;或似甲骨片般裂變,每條裂紋皆藏未說盡的卦象與未完成的預(yù)言。頂棚設(shè)計更非簡單覆頂,或作星斗羅列,暗喻"仰觀象于天"的古訓(xùn),讓觀者在仰首間觸碰到"天行健"的永恒律動與"君子以自強不息"的精神啟示;或成云氣氤氳,呼應(yīng)"氣韻生動"的畫論,使光影流轉(zhuǎn)間浮現(xiàn)出山水畫的煙嵐之態(tài)與"道法自然"的哲學(xué)思考。

地面鋪陳則取"行路"之喻,暗含"千里之行,始于足下"的哲思。或以水紋鋪地,喻"上善若水"的德行,讓每一步都踏出道德的漣漪與"海納百川"的包容胸懷;或以回紋為引,暗合"周而復(fù)始"的循環(huán)觀,使行走成為對時間本質(zhì)的體悟與對生命輪回的感悟。光之運用尤為精妙,非直白曝曬,而是層層過濾的晨光與暮色——晨光初入時,如蒙蒙霧靄中的晨鐘,喚醒沉睡的文明基因與"一元復(fù)始"的生機;暮色降臨時,似燭火搖曳中的夜話,引導(dǎo)觀者進入更深的思辨之境與"萬籟俱寂"的靜謐。光影流轉(zhuǎn)間,青銅器之綠銹忽明忽暗,陶俑之衣紋忽隱忽現(xiàn),恰似歷史在呼吸中顯影,暗喻"時移世易"的哲學(xué)命題與"變則通"的智慧。

此等光影造境,非僅營氛圍,實為引導(dǎo)觀者完成從現(xiàn)實到歷史的心理過渡——讓觀者先沐于"天光"之下,再入"地寶"之室,完成從"觀物"到"格物"的升華。更妙者,光線的角度與強度隨時辰變化,使同一器物在不同時刻呈現(xiàn)出迥異的面貌,暗喻"此一時,彼一時"的時空辯證與"與時偕行"的處世哲學(xué)。

二、器物陳設(shè):

從物象到意象的升華與哲學(xué)隱喻

序廳所陳器物,非為簡單陳列,乃成文明符號的凝練與哲學(xué)隱喻的載體。一尊玉琮,非止祭天禮地之器,更是"天圓地方"宇宙觀的物化與"規(guī)矩準繩"的象征——其方正之形暗喻"方正不阿"的品格,其圓潤之孔暗喻"貫通融合"的智慧。一方石鼓,非僅記事刻辭之石,更是"金石永年"信念的具象與"厚重質(zhì)樸"的德行象征——其沉厚之質(zhì)暗喻"厚德載物"的胸懷,其古樸之紋暗喻"返璞歸真"的追求。

每件器物皆經(jīng)精心遴選,其形制、紋樣、色澤皆暗含深意:或取"大象無形"的渾成,如渾然天成的玉璧暗喻"自然無為"的道法;或彰"大巧若拙"的樸拙,如未經(jīng)雕琢的璞玉暗喻"本真天然"的初心;或顯"錯彩鏤金"的華美,如鎏金錯銀的銅器暗喻"繁華落盡見真淳"的哲理。更妙者,器物之間的空間關(guān)系亦成敘事——或以青銅鼎居中,四圍環(huán)以編鐘,成"禮樂合一"之局,暗喻"和而不同"的至理與"中庸之道"的智慧;或以玉璧懸頂,下置陶罐,成"天人相通"之象,暗喻"天人合一"的妙境與"物我兩忘"的境界。

此等布局非隨意為之,乃暗合"五行生克"之理、"陰陽調(diào)和"之道,使觀者行走其間如入《周易》八卦陣中,每一步皆有卦象暗合,每一顧皆見陰陽相生,在不知不覺中完成對"道"的體悟與對"理"的探尋。

三、文本敘事:

從線性敘述到網(wǎng)狀思維的躍遷與智慧生成

序廳之文字,非簡單導(dǎo)覽,乃成思維引導(dǎo)的桅桿與智慧生成的引線。其文辭取法《尚書》之雅馴、《莊子》之奇詭,兼采《詩經(jīng)》之比興、《楚辭》之瑰麗,非直陳史實,而重啟發(fā)性——或以"昔者先王"起興,引觀者思"今之君子"之責(zé)與"后之來者"之任;或以"河出圖,洛出書"設(shè)問,促觀者探"圣人則之"的深意與"天人感應(yīng)"的奧秘。

更關(guān)鍵者,文本布局成網(wǎng)狀思維,非自左至右、自上而下的線性排列,而是如《周易》卦象般環(huán)環(huán)相生、彼此呼應(yīng)。一段關(guān)于"器"的文字,旁注"道"的箴言;一篇論"禮"的銘文,下襯"樂"的樂譜;一章述"天"的詩篇,旁配"地"的圖畫,形成"天人相應(yīng)"的立體敘事與"知行合一"的實踐智慧。觀者閱讀時,需如解《天問》般穿梭于字里行間,在"仰以觀于天文,俯以察于地理"的立體閱讀中,完成從碎片到整體的思維拼圖與從知識到智慧的升華。

此等文本設(shè)計,暗合"六經(jīng)注我"的治學(xué)傳統(tǒng)與"我注六經(jīng)"的思辨精神,使觀者非被動接受知識,而是主動參與意義的建構(gòu)與智慧的生成,最終在"書讀百遍,其義自見"的反復(fù)體悟中,完成從"知識積累"到"智慧生成"的躍遷與從"學(xué)以致用"到"用以治學(xué)"的轉(zhuǎn)變。

四、時間感知:

從線性流逝到循環(huán)重生的頓悟與永恒追尋

序廳對時間的處理尤為精妙,非以具體年代標示,而以器物序列暗示時間縱深——從良渚玉琮的樸拙到商周青銅的莊嚴,從漢唐陶俑的生動到宋元瓷器的素雅,每件器物皆成時間錨點,串聯(lián)起一條流動的時間之河。更妙者,通過空間回環(huán)設(shè)計,讓觀者產(chǎn)生"初極狹,才通人,復(fù)行數(shù)十步,豁然開朗"的時空錯覺——初入時如入桃花源,漸行漸深如探洞天,最終在"復(fù)行數(shù)十步"后,完成從"不知有漢"到"無論魏晉"的時空穿越與從"線性時間"到"循環(huán)時空"的頓悟。

此等設(shè)計暗合"三世"觀——過去、現(xiàn)在、未來在此交融,一尊唐俑既含盛唐氣象,又映今人面影,更暗喻未來某刻的回望,形成"前不見古人,后不見來者"的蒼茫感與"念天地之悠悠"的永恒感。觀者在此,非僅觀古,亦觀今,更觀未來,在"逝者如斯夫"的感慨中,領(lǐng)會"不舍晝夜"的生命哲理與"向死而生"的生存智慧;在"古今多少事,都付笑談中"的達觀中,完成從"小我"到"大我"的精神躍升與從"有限"到"無限"的永恒追尋。

五、哲學(xué)意蘊:

從器物認知到形上超越的升華與精神返鄉(xiāng)

序廳最深遠處,乃成哲學(xué)思辨的場域與精神返鄉(xiāng)的錨點。其設(shè)計暗合"格物致知"的古訓(xùn)——通過器物之"格",達至道理之"致",使觀者在此非僅觀器物之形,更思器物之道:思青銅器之鑄造何以體現(xiàn)"天工人巧"的辯證與"巧奪天工"的贊嘆;思玉器之琢磨何以暗含"君子比德"的象征與"玉汝于成"的堅韌;思陶器之燒制何以象征"泥沙成器"的轉(zhuǎn)化與"鳳凰涅槃"的重生。

更進一層,序廳成"坐而論道"的場所與"起而行之"的起點。其空間布局暗合"君子之座,必左琴右書"的古禮與"知行合一"的實踐智慧,其器物陳設(shè)暗含"格物而后知至"的邏輯與"知至而后意誠"的修養(yǎng)。觀者在此,可如孔子"游于藝",在器物中見"道"與"德";可如莊子"庖丁解牛",在技藝中見"神"與"妙";可如禪師"拈花微笑",在瞬息中見"永恒"與"剎那"。最終,在"看山還是山,看水還是水"的第三重境界中,完成從"見山是山"到"見山不是山"再到"見山還是山"的哲學(xué)輪回與從"物質(zhì)"到"精神"再到"物質(zhì)與精神統(tǒng)一"的升華。

作為精神原鄉(xiāng)的永恒回歸與文明燈塔

當觀者最終離開序廳,所帶走的非僅知識,更是精神原鄉(xiāng)的坐標與永恒追尋的火種。此方空間,既成文明長河的渡口,又成精神原鄉(xiāng)的錨點,更成連接古今、物我、有限與永恒的橋梁。在此,觀者完成從現(xiàn)實到歷史的穿越、從器物到哲思的升華、從線性時間到循環(huán)時空的頓悟,最終在"歸去來兮"的永恒回望中,完成作為精神原鄉(xiāng)的永恒回歸——此非空間的回歸,而是精神的返鄉(xiāng);非對過去的緬懷,而是對永恒的追尋;非對文明的復(fù)制,而是對文明的傳承與創(chuàng)新。

此等設(shè)計,既合"慎終追遠"的古訓(xùn)與"繼往開來"的今情,又應(yīng)"各美其美,美美與共"的文明互鑒理念,成文明長河中永不熄滅的燈塔,照亮每個時代的精神航程與人類文明的永恒追尋。它讓每個觀者都成為文明的擺渡者——在擺渡中完成對自我的認知、對文明的傳承、對永恒的追尋,最終抵達"天人合一"的至境與"萬物一體"的境界。而這,正是序廳作為精神原鄉(xiāng)的終極意義:它不僅讓我們看見過去,更讓我們照見自己;不僅讓我們理解文明,更讓我們領(lǐng)悟生命;不僅讓我們穿越時空,更讓我們抵達永恒,在文明的長河中留下屬于自己的精神印記與永恒光輝。

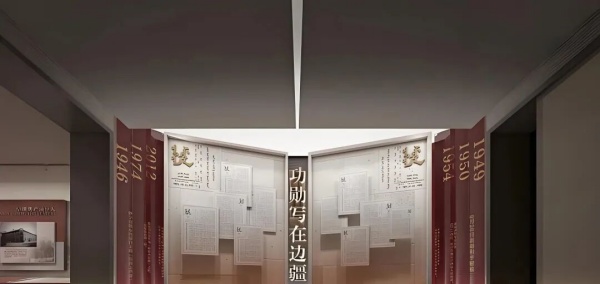

泰州素有‘漢唐古郡、淮海名區(qū)”之稱,其傳統(tǒng)典型的水鄉(xiāng)農(nóng)耕文明,厚重深遠的歷史文化積淀,千姿多彩的人文生態(tài)資源,孕育了泰州花團錦簇、名揚天下的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。它是弘揚中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化必不可少的,更是推動一個城市文化發(fā)展的核心力量。

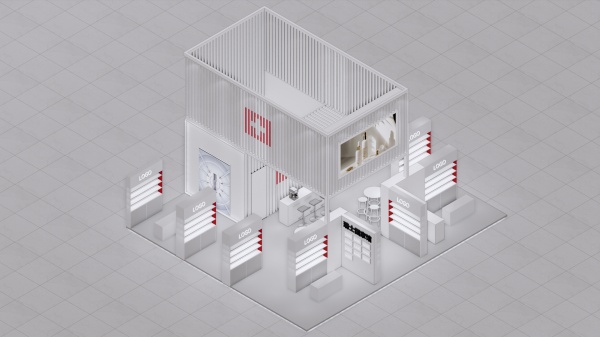

瑞士館的展覽設(shè)計概念植根于清晰、結(jié)構(gòu)和精致簡約——這些核心價值反映了瑞士的國家身份,在緊湊的 90平方米空間內(nèi)進行設(shè)計,該空間不僅僅是一個展覽攤位:它是一個精心策劃的體驗,將品牌影響力與建筑優(yōu)雅融為一體,在瑞士國家館的設(shè)計方面樹立了高標準。

阿特蘭斯作為家居照明行業(yè)的領(lǐng)航者,攜手加減智庫設(shè)計事務(wù)所,在廣州2022全屋定制家居展上共同呈現(xiàn)了一場別開生面的展廳設(shè)計。鑒于展位位于展會垂直交通的核心節(jié)點,這一得天獨厚的地理位置既帶來了巨大的人流優(yōu)勢,也對設(shè)計提出了前所未有的挑戰(zhàn)。為了最大化利用這一優(yōu)勢,設(shè)計團隊突破傳統(tǒng),創(chuàng)造性地以品牌故事為引導(dǎo),以事件策劃為主線,重塑了展會展廳的設(shè)計邏輯。

青少年法制教育館抓住了“法”的核心,即是成長必須課;提煉出“法”的受眾,即是青少年的成長之路。

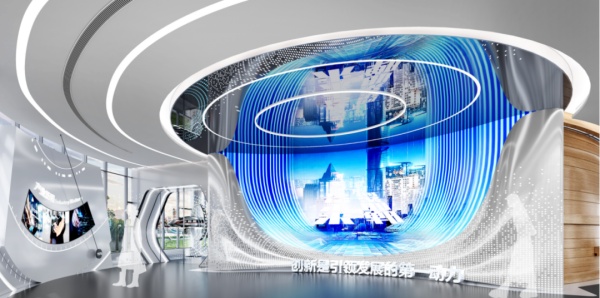

“邯創(chuàng)新中心”將立足全球科技創(chuàng)新的最前沿,緊跟國際科技發(fā)展趨勢與產(chǎn)業(yè)動態(tài),致力于打造具有國際視野的創(chuàng)新展示平臺。通過引入邯鄲及浙大先進的展示理念與科技成果,館內(nèi)將呈現(xiàn)各類國際化的科技項目和創(chuàng)新應(yīng)用,向世界展示邯鄲市在創(chuàng)新領(lǐng)域的最新成果。

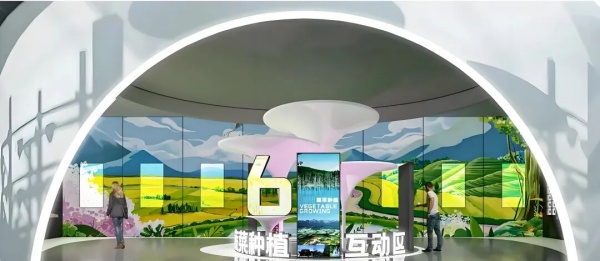

當“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略與“雙碳”目標在華夏大地交織成網(wǎng),美麗鄉(xiāng)村展示便成為丈量時代進步的活態(tài)標尺。它既非靜態(tài)的文物陳列室,亦非簡單的成果展覽館,而是承載著當下中國鄉(xiāng)村從“生態(tài)修復(fù)”向“價值重塑”躍升的立體鏡像——在政策引領(lǐng)與基層創(chuàng)新的雙重驅(qū)動下,鄉(xiāng)村建設(shè)正經(jīng)歷著從“環(huán)境整治”到“全域振興”的質(zhì)變,而展示中心正是這一轉(zhuǎn)型過程的動態(tài)敘事場域與精神原鄉(xiāng)。

當紫禁城檐角鴟吻吞月,當蘇州園林洞窗裁出一片云山,五百年明清文化長卷便在時光的褶皺里舒展。這不是簡單的朝代更迭,而是儒釋道三教在市井煙火中的深層淬煉,是士人精神與市民文化在雅俗之間的雙重變奏。讓我們以“天工人巧”的匠心為經(jīng),以“世情物態(tài)”的市井為緯,織就一幅超越時空的文明錦繡——這錦繡既非對前代的簡單復(fù)刻,亦非對西學(xué)的生硬嫁接,而是在“守正”與“創(chuàng)新”的張力中,在“傳統(tǒng)”與“現(xiàn)代”的對話里,孕育出獨特的文明密碼。

在浩瀚無垠的宇宙探索征程中,航天博物館宛如一座閃耀的燈塔,靜靜佇立,凝聚著人類對宇宙的無限向往與不懈追求,它不僅是航天文物與知識的寶庫,更是一部生動的史書,講述著人類逐夢星辰的壯麗篇章。作為專業(yè)的展廳設(shè)計及施工一體化公司,我們有幸參與到航天博物館的打造中,用專業(yè)與匠心,助力其成為連接過去、現(xiàn)在與未來的時空殿堂。

“器成于火,道成于德”,瓷器自誕生之日起,便以超脫器物之用的姿態(tài),成為中華文明的精神圖騰。它不是靜止的陳列品,而是流動的文明史詩;不是孤立的工藝品,而是多維度的文化載體。當我們以“大歷史觀”審視瓷器文化,會發(fā)現(xiàn)其發(fā)展軌跡恰如一條奔涌的文明長河——從原始陶器的質(zhì)樸渾厚,到青瓷的溫潤如玉,從宋瓷的極簡美學(xué),到元青花的絢爛交融,每一段波濤都映照著人類對美的追求、對道的體悟、對文明的傳承。這種跨越時空的永恒之光,正是瓷器文化展示的深層邏輯與終極價值。