向海圖強(qiáng)

海之浩渺,夢(mèng)之無垠。海洋,是生命的搖籃,是文明的淵藪,更是連接全球的藍(lán)色紐帶。中華民族的航海史詩綿延千年,熠熠生輝。2000多年前,指南針的發(fā)明,為人類跨洋越海的壯舉點(diǎn)亮明燈;620年前,鄭和率領(lǐng)龐大船隊(duì)七下西洋,在世界航海史上鐫刻下不朽的東方印記。從古代海上絲綢之路的帆影幢幢,到近代民族海運(yùn)業(yè)的艱難起步,再到現(xiàn)代航海事業(yè)的蓬勃發(fā)展,航海精神始終流淌在中華兒女的血脈之中。

航海事業(yè)博物館

“舟楫載道,星漢為圖”

古語云“海不揚(yáng)波”,然真正令航海事業(yè)永恒不朽者,非舟楫之利,非航線之廣,非器物之精,乃人類以舟楫為筆、以星漢為圖,在蒼茫碧海間書寫的一部“天人合一”的文明長卷。此卷非紙帛所載,乃以潮汐為墨、以季風(fēng)為韻,融技術(shù)理性與詩性智慧于一體,既見古人“觀星辨向”的實(shí)證精神,又顯“乘桴浮于海”的哲學(xué)境界。今日所言航海事業(yè)博物館,正應(yīng)以此八字為鑰,解鎖從“器物層”到“精神層”的深層邏輯,使觀者不僅見船,更見造船之智;不僅見航,更見航背后的文明基因。

器物層

從“物”到“道”的技術(shù)哲思

獨(dú)木舟之痕,非獨(dú)為舟,乃是人類“以木代己”的原始智慧——將身體延展為舟,將手足延展為槳,完成對(duì)自然水域的初步征服。宋代“神舟”之流線,非獨(dú)為速,乃暗含“順?biāo)畡?shì)”的流體哲學(xué),其龍骨之堅(jiān)、肋骨之密、甲板之平,恰合《周易》“剛?cè)嵯酀?jì)”之理。而“水密隔艙”之術(shù),更非簡單工藝革新,乃是將“分而治之”的治理智慧注入造船術(shù):將整體船體劃分為獨(dú)立艙室,既增強(qiáng)抗沉性,又便于貨物分類,此中暗藏“分合有度”的東方管理哲學(xué),比西方同類技術(shù)早數(shù)百年,足證古人在技術(shù)實(shí)踐中已觸及系統(tǒng)論的雛形。

至于航海儀器,更見“格物致知”的實(shí)證精神。漢代司南以磁石指極,非獨(dú)為方向之器,乃是人類首次以自然物質(zhì)屬性解釋自然現(xiàn)象的嘗試;宋代旱羅盤將磁針與方位盤結(jié)合,誤差控制在三度以內(nèi),此等精度非偶然所得,乃是通過反復(fù)觀測(cè)星辰運(yùn)行、校準(zhǔn)磁偏角而得,其中蘊(yùn)含著“實(shí)踐—理論—再實(shí)踐”的認(rèn)知循環(huán);明代牽星板以星體高度定緯度,配合更路簿之航程記錄,形成早期導(dǎo)航系統(tǒng),此系統(tǒng)非簡單工具組合,乃是將天體運(yùn)行規(guī)律、海洋氣象規(guī)律、船舶航行規(guī)律熔于一爐,構(gòu)成“天—海—人”三者的動(dòng)態(tài)平衡模型。這些器物之所以能傳世,非因其材質(zhì)之貴,乃因其背后凝聚著“格物致知”的技術(shù)哲學(xué)——從“制器”到“尚象”,從“用器”到“悟道”,完成從技術(shù)實(shí)踐到哲學(xué)升華的飛躍。

航線層

從“路”到“網(wǎng)”的文明互鑒

海上絲綢之路非獨(dú)為商路,乃是一部流動(dòng)的文明史。當(dāng)瓷器西傳、香料東漸時(shí),交換的不僅是物品,更是工藝技術(shù)、審美理念、宗教信仰的深度融合。泉州港出土的波斯銀幣,其紋飾中既有伊斯蘭幾何紋,又隱現(xiàn)中國云雷紋,此非簡單貿(mào)易之證,乃見“和而不同”的文明觀——不同文化在接觸中既保持自身特色,又吸收對(duì)方精華,形成“混成文化”。廣州十三行遺存的西洋玻璃器,其制作工藝雖源于歐洲,但器形設(shè)計(jì)卻融入中國“天圓地方”的宇宙觀,此等“文化轉(zhuǎn)譯”正是文明互鑒的微觀體現(xiàn)。

更深刻者,乃航線背后隱含的“天下觀”變遷。古代中國以“天下”為視野,認(rèn)為“普天之下莫非王土”,故航海事業(yè)多具“朝貢體系”特征,追求“萬邦來朝”的和平秩序;而西方航海則多具“地理大發(fā)現(xiàn)”特征,追求新大陸的開拓與資源的獲取。此兩種路徑雖異,卻共同構(gòu)建起早期全球化網(wǎng)絡(luò)——前者以“禮”為紐帶,后者以“利”為驅(qū)動(dòng),二者在碰撞中既產(chǎn)生沖突,又催生出新的文明形態(tài)。這種“路”到“網(wǎng)”的轉(zhuǎn)變,非獨(dú)為地理擴(kuò)展,乃是人類從“自我中心”到“多元共生”的認(rèn)知升級(jí),其背后蘊(yùn)含的“各美其美,美美與共”的智慧,至今仍為全球治理提供思想資源。

文化層

從“器”到“道”的精神傳承

航海事業(yè)最深層的遺產(chǎn),非器物,非航線,乃是一種“向海而生”的精神基因。此基因包含三個(gè)維度:其一為“探索欲”,如徐福東渡尋仙、哥倫布橫渡大西洋,皆源于對(duì)未知世界的強(qiáng)烈好奇;其二為“征服力”,如鄭和船隊(duì)在赤道無風(fēng)帶的堅(jiān)持、麥哲倫船隊(duì)穿越麥哲倫海峽的勇氣,皆體現(xiàn)人類突破自然限制的決心;其三為“和平心”,如鑒真六次東渡傳法、馬可·波羅記錄東方文明,皆以文明交流為宗旨,而非武力征服。

此精神基因在文學(xué)中亦有深刻體現(xiàn)。《山海經(jīng)》中的海外奇談,非獨(dú)為,乃是人類對(duì)海洋的早期想象;《海國圖志》的地理認(rèn)知,非獨(dú)為知識(shí),乃是對(duì)“開眼看世界”的啟蒙;《鏡花緣》的奇幻想象,非獨(dú)為虛構(gòu),乃是對(duì)海洋彼岸的詩意叩問;《海國聞見錄》的實(shí)證記錄,非獨(dú)為史料,乃是對(duì)“求真”精神的踐行。這些文學(xué)作品,既構(gòu)建了海洋的認(rèn)知圖譜,又蘊(yùn)含著對(duì)“天人關(guān)系”的哲思——莊子“逍遙游”中的“摶扶搖而上者九萬里”,屈原《天問》中的“師魚”之謎,皆是對(duì)海洋的詩意探索,其背后是對(duì)“人與自然”關(guān)系的深層追問。

未來層

從“古”到“今”的科技與人文變奏

站在當(dāng)代回望,航海事業(yè)博物館非獨(dú)為歷史容器,乃為未來鏡鑒。現(xiàn)代航海技術(shù)正經(jīng)歷革命性變革:北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全球定位自主可控,此非獨(dú)為技術(shù)突破,乃是對(duì)“牽星術(shù)”的繼承與超越——從“觀星”到“觀星+衛(wèi)星”,變的是工具形態(tài),不變的是對(duì)“定位”的永恒追求;智能船舶通過物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)航行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸,此非獨(dú)為效率提升,乃是對(duì)“更路簿”的數(shù)字化升級(jí)——從“紙筆記錄”到“云端存儲(chǔ)”,變的是記錄方式,不變的是對(duì)“經(jīng)驗(yàn)傳承”的重視;無人艇在海洋探測(cè)中的應(yīng)用,此非獨(dú)為科技前沿,乃是對(duì)“探索精神”的當(dāng)代詮釋——從“有人航行”到“無人探測(cè)”,變的是航行主體,不變的是對(duì)“未知”的探索欲望。

更值得關(guān)注的是航海事業(yè)在生態(tài)維度上的新使命。面對(duì)海洋污染、生物多樣性喪失等全球性挑戰(zhàn),現(xiàn)代航海正從“征服自然”轉(zhuǎn)向“敬畏自然”。綠色船舶技術(shù)的應(yīng)用,非獨(dú)為環(huán)保,乃是對(duì)“天人合一”理念的回歸;海洋保護(hù)區(qū)航線的規(guī)劃,非獨(dú)為保護(hù),乃是對(duì)“可持續(xù)發(fā)展”的實(shí)踐;海上垃圾回收船的投入,非獨(dú)為清潔,乃是對(duì)“海洋生命共同體”的守護(hù)。這種轉(zhuǎn)變非對(duì)傳統(tǒng)的否定,乃是對(duì)航海精神更深層次的詮釋——真正的航海家,從不是自然的主宰,而是自然的守護(hù)者;真正的航海事業(yè),從不是對(duì)自然的掠奪,而是對(duì)自然的敬畏與共生。

【結(jié)語】

“舟楫載道,星漢為圖”既是航海事業(yè)類型博物館的主題,亦是航海精神的凝練。它告訴我們,航海事業(yè)非獨(dú)為“航”之技,乃為“道”之載體——此道,包含技術(shù)之道、文明之道、生態(tài)之道,更包含“天人合一”的哲學(xué)之道。當(dāng)我們?cè)诓┪镳^中撫摸船舷的紋路,不僅是在觸摸歷史的溫度,更是在感受人類對(duì)海洋的永恒熱愛——這種熱愛,驅(qū)動(dòng)著先民揚(yáng)帆遠(yuǎn)航,激勵(lì)著今人開拓創(chuàng)新,更將指引著后代駛向更廣闊的星辰大海。這,正是航海事業(yè)博物館給予我們的最寶貴財(cái)富:不是具體的展品,而是永恒的航海精神;不是塵封的歷史,而是活著的文明密碼。此道不孤,此志不渝,此心永恒——此乃“舟楫載道,星漢為圖”的深層意蘊(yùn),亦為人類對(duì)海洋的永恒承諾。

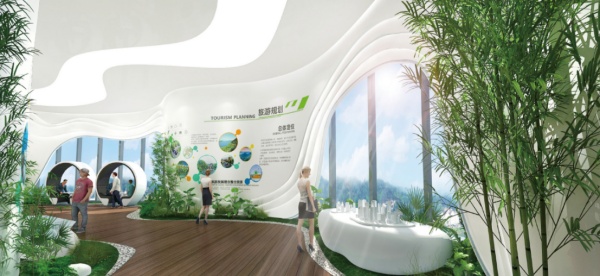

在開化文化之心中,城市展覽館巍然矗立,如一顆明珠鑲嵌于歷史與未來的交匯點(diǎn)。其設(shè)計(jì)精妙,自然與建筑相得益彰,內(nèi)部空間既寬敞明亮又富有層次感,猶如一幅穿越時(shí)空的精美畫卷,訴說著開化的歷史變遷與未來憧憬。

杜拉維特(Duravit)是一家位于德國的衛(wèi)浴設(shè)備制造公司,以其高品質(zhì)的衛(wèi)浴產(chǎn)品和創(chuàng)新的設(shè)計(jì)而享有盛譽(yù)。該公司的產(chǎn)品范圍涵蓋馬桶、洗手盆、浴缸、淋浴設(shè)備和衛(wèi)浴家具等。杜拉維特與多位知名設(shè)計(jì)師合作,以確保其產(chǎn)品在外觀和性能上達(dá)到高水平的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。他們的衛(wèi)浴產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上備受歡迎,并經(jīng)常在衛(wèi)浴行業(yè)的領(lǐng)先展會(huì)上展示。

深入挖掘靖江的地域文化特色,如長江文化、移民文化、歷史人文等,將這些元素融入到展廳設(shè)計(jì)中,使展廳成為靖江文化傳承與展示的重要窗口,讓參觀者能夠深刻感受到靖江獨(dú)特的文化魅力。以時(shí)間為主線,梳理靖江從過去到現(xiàn)在的城市發(fā)展歷程,展示城市在不同階段的發(fā)展成就和特色,以及未來的發(fā)展規(guī)劃和愿景,讓參觀者對(duì)靖江的城市發(fā)展有一個(gè)全面、清晰的認(rèn)識(shí)。

巴厘島是地球上最受歡迎的度假勝地之一。如今,大眾旅游業(yè)、稻田城市發(fā)展和塑料污染威脅著印度尼西亞島嶼的形象。在熱帶博物館和福爾肯昆德博物館舉辦的臨時(shí)展覽“巴厘島 - 歡迎來到天堂”展示了受歡迎的度假勝地以及天堂的另一面。

北京路步行街不僅僅是一個(gè)創(chuàng)新流通、促進(jìn)消費(fèi)的商業(yè)集聚平臺(tái),更是廣州開展國際交往、弘揚(yáng)羊城都市文明、展示嶺南傳統(tǒng)風(fēng)貌的重要地標(biāo)。

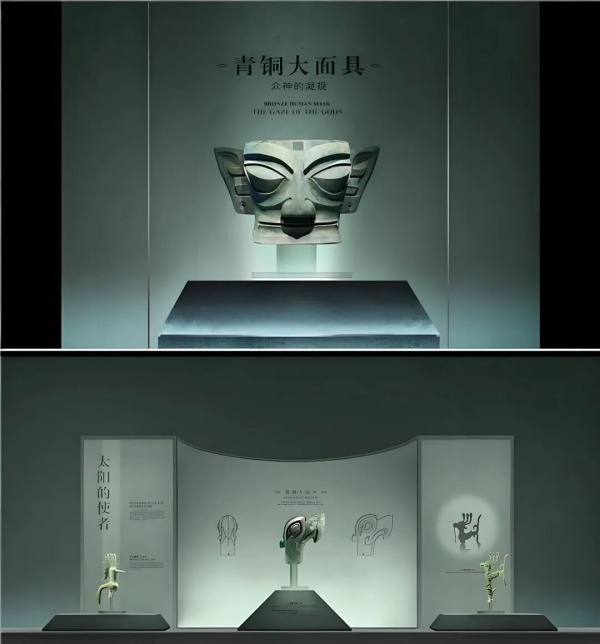

博物館展柜,作為連接古今的時(shí)空隧道與文明基因的物理載體,其設(shè)計(jì)哲學(xué)遠(yuǎn)超器物層面的功能表達(dá),實(shí)為歷史敘事、科技智慧與美學(xué)思想的三重交響。從商周青銅禮器的神秘肅穆到敦煌壁畫的斑斕璀璨,從宋代瓷器的素雅韻致到明清金器的華貴莊嚴(yán),展柜既是脆弱文物的“安全屏障”,更是文明基因的“解碼器”與“傳播者”。本文將以“大歷史觀”為經(jīng),“科技美學(xué)”為緯,從材料革命、光影魔法、智能生態(tài)三個(gè)維度展開深度剖析,揭示展柜設(shè)計(jì)背后蘊(yùn)含的文明傳承智慧與未來創(chuàng)新密碼。

在南充博物館的“歲時(shí)淳風(fēng)”民俗文化專題展覽中,一幅幅生動(dòng)的畫面將我們帶入了一個(gè)充滿生活氣息和深厚文化底蘊(yùn)的嘉陵江世界。漫步在這如畫的場(chǎng)景間,我們不僅能感受到川北特色民風(fēng)民俗的厚重底色,還能領(lǐng)略到這片土地上悠長風(fēng)韻的獨(dú)特魅力。從江畔的船歌到市井的百味,從盛世的慶典到金花的異彩,嘉陵江畔的民俗文化猶如一幅豐富多彩的畫卷,徐徐展開在我們面前。

西德尼石材展廳位于福州市晉安區(qū)。作為石材展廳項(xiàng)目,設(shè)計(jì)不僅需展示不同石材的色澤、紋理和質(zhì)地特點(diǎn);更聚焦于石質(zhì)材質(zhì)的肌理表現(xiàn)而激發(fā)參觀者的視覺聯(lián)想。因此,設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)作在展廳界面、元素形態(tài)、色調(diào)搭配以及配光等方面都嘗試突破以往石材展示的固有形式:由靈感激發(fā)的設(shè)計(jì)創(chuàng)意揉合現(xiàn)代藝術(shù)的編排形式,將“石”的不同性格感性化地表露出來。

龍灣國家考古遺址公園,宛如一顆璀璨的明珠,鑲嵌在湖北省潛江市西南約31公里的廣袤大地上。這里,不僅承載著厚重的歷史文化底蘊(yùn),還以其獨(dú)特的自然風(fēng)光和豐富的考古成果,吸引著無數(shù)游客與學(xué)者前來探尋。公園以展示“天下第一臺(tái)”——章華臺(tái)為主體的龍灣遺址考古成果及其歷史文化、自然生態(tài)環(huán)境為核心,同時(shí)集考古科研、展示展覽、休閑游憩、研學(xué)拓展、文化創(chuàng)意等功能于一體,為世人呈現(xiàn)了一幅楚文化及荊楚歷史風(fēng)貌的壯麗畫卷。龍灣遺址,作為全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位,其時(shí)代上限可追溯至距今五千余年的新石器時(shí)代。核心區(qū)域則是盛楚文化的代表——楚王離宮建筑群(章華臺(tái)),這是我國目前發(fā)現(xiàn)的最大的春秋戰(zhàn)國時(shí)期楚國王家園囿宮殿遺址,總占地面積達(dá)100.9平方公里。遺址分為東、西兩部分,東部為放鷹臺(tái)遺址群,西部為黃羅崗遺址,共同構(gòu)成了龍灣遺址的宏偉格局。