“檔案工作是一項非常重要的工作,經驗得以總結,規律得以認識,歷史得以延續,各項事業得以發展,都離不開檔案。”檔案作為歷史記憶與文化傳承的重要載體,承載著記錄歷史、傳播文化、傳承文明、服務社會、造福人民等重要社會職能。

檔案館

文明火種的永恒守望與文化基因的千秋傳承

華夏文明五千載,薪火相傳不絕如縷。在歷史長河的奔涌中,有一種存在始終默守文明火種,以典籍為舟、以簡牘為楫,載著先民的智慧結晶穿越時空,這便是承載著民族集體記憶的檔案館。它如同一座無形的文化圣殿,將散落于歲月塵埃中的文明碎片拾掇成章,讓過往的輝煌在當代重放異彩,更為未來的文明演進提供不竭的精神源泉。

典冊積淀

文明基因的立體存儲

自甲骨卜辭鐫刻殷商先民對天地的敬畏,至金文銘器記載周室宗法之序,再到簡牘帛書承載諸子百家的思想激蕩,檔案的形態雖隨時代更迭而演變,其記錄文明、傳承智慧的本質始終如一。檔案館作為這些文明載體的集大成者,構建起跨越三千年的立體記憶網絡。竹木簡牘上的墨跡未干,絲帛文書里的朱砂猶艷,紙質典籍的裝幀工藝精妙絕倫,電子檔案的光電信號躍動如生,不同介質的檔案在館閣中和諧共存,共同編織出中華文明的經緯。

在青磚灰瓦的典藏樓閣中,歷代典籍按經史子集分類陳置,地方志乘詳載山川形勝與民風民俗,官府文書記錄治亂興衰的決策軌跡,私家文集凝結士人階層的精神追求。這些檔案既包含《尚書》中"克明峻德"的治國箴言,也藏著敦煌遺書里市井百姓的契約文書;既有《清明上河圖》般描繪市井繁華的圖文檔案,也有通過口述歷史保存的非物質文化遺產。正是這種全方位、多層次的記錄體系,使得檔案館成為中華文明最完整的基因庫。

守護技藝

文明傳承的匠心獨運

面對歲月侵蝕與自然災害的雙重威脅,歷代檔案守護者發展出令人嘆為觀止的保護技藝。北宋時期設立的秘閣,采用"四時八節"的溫濕度調控法,以檀木匣盛裝典籍,內襯樟木防蠹;清代內閣大庫則創新使用"夾板法"修復破損文書,以桑皮紙托裱,用淀粉漿糊粘合,既保證修復效果又兼顧材料相容性。這些傳統技藝與現代科技完美融合,在當代檔案保護中煥發新生。

現代檔案館的守護更顯科技含量:恒溫恒濕系統將環境參數精確到0.1℃,惰性氣體封存技術延緩紙張老化,多光譜成像技術讓褪色文字重現真容,區塊鏈存證確保電子檔案的真實性。在修復工坊里,工匠們以鑷子夾起比頭發絲還細的補紙,用特制毛筆蘸取無酸膠水,在破損處勾勒出與原跡分毫不差的紋路。這種對細節的極致追求,正是文明守護者對歷史的莊嚴承諾。

闡釋智慧

歷史真相的多維呈現

檔案館的價值不僅在于保存,更在于通過專業研究揭示歷史本真。當學者在故紙堆中發現明代黃冊里記載的"一條鞭法"實施細節,當歷史學家通過清代玉牒還原滿漢通婚的制度變遷,當語言學家從敦煌變文中考據出中古漢語的語音演變,這些研究成果都在不斷豐富著我們對歷史的認知。檔案館就像一座智慧熔爐,將零散的信息鍛造成系統的知識體系。

在專題研究中,檔案工作者運用交叉驗證法,將正史記載與民間文書相互印證,揭破歷史迷霧中的真相。如通過對比《明實錄》與地方魚鱗圖冊,修正了傳統觀點對明代土地制度的誤讀;借助清代奏折與宮中檔朱批,還原了重大歷史事件背后的決策邏輯。這種嚴謹的治學態度,使檔案館成為歷史闡釋的權威殿堂。

教育功能

文明血脈的當代延續

檔案館的教育價值在于構建歷史與現實的對話橋梁。當青少年通過互動裝置觸摸電子化的甲骨文,當學者在古籍數字化平臺進行跨庫檢索,當普通讀者在專題展陳中感受文化傳承的脈絡,檔案館正以多元方式激活文明基因。這種教育不是單向的知識灌輸,而是通過創設沉浸式體驗,讓參觀者在觸摸歷史溫度的過程中完成文化認同。

在專題陳列設計中,策展人巧妙運用空間敘事:以時間軸為經,以重大事件為緯,通過原檔復制件、場景復原、多媒體演繹等手段,構建出多維度的歷史圖景。觀眾在翻閱電子屏上的民國報紙時,既能感受"白話文運動"的激蕩,又能通過超鏈接查閱相關人物的日記手稿。這種創新的展示方式,使檔案教育突破了物理空間的限制。

數字轉型

文明傳承的未來圖景

面對信息時代的挑戰,檔案館正經歷著從實體守護到數字傳承的深刻變革。通過高精度掃描與人工智能識別,百萬卷古籍在短時間內完成數字化轉換;利用知識圖譜技術,零散的檔案信息被構建成關聯緊密的知識網絡;區塊鏈技術的應用,則為電子檔案的真實性提供技術背書。這種轉型不是對傳統的否定,而是以更高效的方式延續文明傳承的使命。

在數字人文研究中,檔案館展現出前所未有的創新活力。研究者可以通過大數據分析,從海量檔案中提取歷史發展規律;利用虛擬現實技術,重建已經消失的歷史場景;借助社交媒體平臺,讓年輕一代以游戲化的方式參與檔案解讀。這些創新實踐證明,傳統檔案館完全可以在數字時代煥發新的生機。

文明使命

超越時空的精神對話

檔案館的存在,本質上是一場跨越時空的精神對話。當現代人凝視著千年前的簡牘文書,實際上是在與古代智慧進行心靈共振;當研究者從檔案中發掘出被遺忘的歷史細節,其實是在為文明傳承注入新的生命力。這種對話不僅發生在學者與史料之間,更存在于每個普通觀眾與文化遺產的互動之中。

在全球化背景下,檔案館更承擔著文明互鑒的使命。通過舉辦國際檔案聯展,不同文明的檔案資源得以對話;借助數字人文平臺,世界各國的歷史研究者實現協同創新。這種超越國界的文化交流,正是構建人類命運共同體的文化基礎。檔案館以其獨特的存在方式,證明著文明因交流而永續,因互鑒而長存。

站在文明傳承的長河中回望,檔案館始終是那個默默守護的守望者。它用典籍承載智慧,以技藝延續文脈,憑研究揭示真相,借教育傳遞精神,通過數字化轉型開拓未來。在這里,歷史不再是塵封的過往,而是活著的文明;檔案不再是靜止的載體,而是躍動的精神。當我們在檔案館中與歷史對話,實際上是在完成一次文明的傳承儀式——將先人的智慧結晶傳遞給后世,讓文明之火永不熄滅。這種超越時空的精神傳遞,正是檔案館存在的終極意義,也是中華文明五千年生生不息的根本所在。

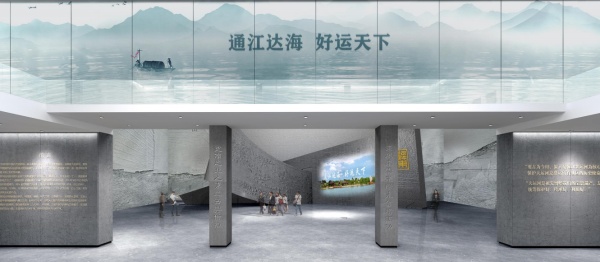

一座承載著深厚文化底蘊與現代展示技藝完美融合的殿堂,坐落于紹興市越城區東浦街道的浙東運河文化園內。這座宏偉的建筑,以其34000平方米的總建筑面積,傲立于綠意盎然的文化園區之中,仿佛一艘穿越時空的巨輪,引領著每一位訪客駛向那遙遠而輝煌的歷史彼岸。博物館以“千年古韻,江南絲路,通江達海,運濟天下”為主題,旨在打造大運河文化帶上的一顆璀璨明珠,向世人展示一幅波瀾壯闊的浙東運河史詩畫卷,一部熠熠生輝的越地文化華章,以及一幅寧紹山水交相輝映的風物長卷。

當敦煌莫高窟的壁畫通過 AI 修復技術重現色彩,當三星堆的青銅神樹借助 3D 打印技術實現 “數字復現”,當觀眾戴上 VR 眼鏡 “走進” 虛擬的元上都遺址 —— 智慧博物館正以科技為筆,重新書寫文物保護與傳承的敘事方式。科技不僅為文物筑起更堅固的 “防護盾”,更打破時空界限,讓千年文明在數字時代煥發新生。

龍灣國家考古遺址公園,宛如一顆璀璨的明珠,鑲嵌在湖北省潛江市西南約31公里的廣袤大地上。這里,不僅承載著厚重的歷史文化底蘊,還以其獨特的自然風光和豐富的考古成果,吸引著無數游客與學者前來探尋。公園以展示“天下第一臺”——章華臺為主體的龍灣遺址考古成果及其歷史文化、自然生態環境為核心,同時集考古科研、展示展覽、休閑游憩、研學拓展、文化創意等功能于一體,為世人呈現了一幅楚文化及荊楚歷史風貌的壯麗畫卷。龍灣遺址,作為全國重點文物保護單位,其時代上限可追溯至距今五千余年的新石器時代。核心區域則是盛楚文化的代表——楚王離宮建筑群(章華臺),這是我國目前發現的最大的春秋戰國時期楚國王家園囿宮殿遺址,總占地面積達100.9平方公里。遺址分為東、西兩部分,東部為放鷹臺遺址群,西部為黃羅崗遺址,共同構成了龍灣遺址的宏偉格局。

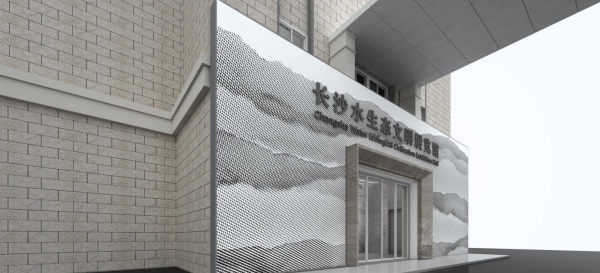

水是生命之源,萬物之基。黨的”十八大”突出了生態文明建設的地位,水生態文明是生態文明的重要組成部分和基礎保障。

壽文化,這一蘊含深厚歷史底蘊與人文情懷的文化現象,自其誕生之日起,便深深植根于中華民族的精神土壤之中。它體現了人們對長壽的向往與追求,是中國傳統文化的重要組成部分。在壽縣,這座古老而神秘的土地上,壽文化更是得到了淋漓盡致的展現與傳承,成為壽縣歷史文化的瑰寶。

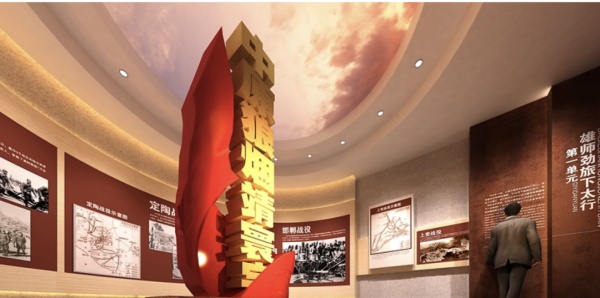

“革命博物館、紀念館、黨史館、烈士陵園等是黨和國家紅色基因庫。要講好黨的故事、革命的故事、根據地的故事、英雄和烈士的故事,加強革命傳統教育、愛國主義教育、青少年思想道德教育,把紅色基因傳承好,確保紅色江山永不變色。

當紫禁城檐角鴟吻吞月,當蘇州園林洞窗裁出一片云山,五百年明清文化長卷便在時光的褶皺里舒展。這不是簡單的朝代更迭,而是儒釋道三教在市井煙火中的深層淬煉,是士人精神與市民文化在雅俗之間的雙重變奏。讓我們以“天工人巧”的匠心為經,以“世情物態”的市井為緯,織就一幅超越時空的文明錦繡——這錦繡既非對前代的簡單復刻,亦非對西學的生硬嫁接,而是在“守正”與“創新”的張力中,在“傳統”與“現代”的對話里,孕育出獨特的文明密碼。

在寶雞這座充滿歷史底蘊與現代活力的城市中,有一個地方,它如同一扇穿越時空的大門,引領著每一位踏入者走進秦腔藝術的奇妙世界——這就是寶雞秦腔博物館。這座建筑面積約為5600平方米的博物館,不僅是陜西省地市級政府投資建設的唯一地方戲曲類專題性、專業化博物館,更是一座集“館、展、演、體驗、互動”于一體的文化寶庫。一、建筑之美:匠心獨運,文化韻味寶雞秦腔博物館的建設,不僅彰顯了政府對傳統文化的重視,更體現了匠心獨韻的設計理念。它巧妙地將秦腔藝術的精髓融入建筑之中,從外觀到內飾,都充滿了濃厚的秦腔文化藝術氛圍。讓人在走進博物館之前,就已感受到那份獨特的文化氣息。

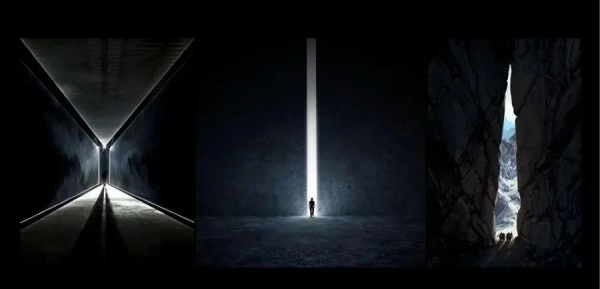

光,是空間的“第二層皮膚