在中國浩瀚的歷史長河中,瓷器以其獨特的藝術(shù)魅力和精湛的工藝技術(shù),成為了中華文明的重要象征之一。而在眾多瓷器種類中,上虞越窯青瓷以其溫潤如玉的釉色、簡約流暢的造型以及深厚的歷史文化底蘊(yùn),獨樹一幟,成為了中國瓷器文化中的瑰寶。從東漢中晚期至五代時期,上虞越窯青瓷經(jīng)歷了從創(chuàng)燒、鼎盛到低落、復(fù)興的曲折歷程,見證了中華民族悠久歷史和燦爛文化的變遷。本文旨在通過深入探索上虞越窯青瓷的發(fā)展歷程、技藝特點以及文化內(nèi)涵,展現(xiàn)其獨特的藝術(shù)魅力和歷史價值,同時展望其未來的傳承與創(chuàng)新之路。

從陶土到瑰寶探索越窯青瓷的輝煌歷程與工藝奧秘一、由陶到瓷:上虞陶器及原始瓷的演變歷程與文化底蘊(yùn)在人類文明的長河中,陶器作為人類最早掌握的一種工藝技術(shù),承載著豐富的歷史與文化內(nèi)涵。而上虞地區(qū)的陶器制作歷史,則可以追溯到史前時期的河姆渡文化。這些古樸的陶器,以其獨特的造型和紋飾,見證了史前先民的智慧與創(chuàng)造力,也為后來的瓷器制作奠定了堅實的基礎(chǔ)。商周時期,上虞地區(qū)的陶器制作技術(shù)得到了進(jìn)一步發(fā)展,質(zhì)地堅硬的印紋硬陶成為當(dāng)時的主流。這些陶器不僅滿足了人們的日常生活需求,更在藝術(shù)創(chuàng)作上展現(xiàn)出了極高的水平。

而夏商之際,隨著高溫?zé)萍夹g(shù)的出現(xiàn),原始瓷在上虞地區(qū)應(yīng)運而生。這種介于陶器與成熟瓷器之間的過渡形態(tài),以其獨特的青釉色和精湛的工藝,為后來的青瓷制作提供了寶貴的經(jīng)驗。歷經(jīng)數(shù)千年的演進(jìn),上虞地區(qū)的陶器制作技術(shù)終于在東漢中晚期迎來了質(zhì)的飛躍。成熟瓷器在上虞成功創(chuàng)燒,標(biāo)志著中國瓷器時代的到來。這一歷史性的突破,不僅讓上虞成為了早期越窯的中心產(chǎn)區(qū),更在后續(xù)兩百余年間,引領(lǐng)著中國瓷器文化的發(fā)展潮流。

二、青于河濱:東漢中晚期上虞越窯青瓷的創(chuàng)燒與輝煌

東漢中晚期,上虞越窯青瓷以其獨特的藝術(shù)魅力和精湛的工藝技術(shù),贏得了世人的喜愛。小仙壇窯址作為這一時期的代表性窯址,所出的青瓷制品以其瓷質(zhì)光澤、透光性好、吸水率低、胎釉結(jié)合緊密等優(yōu)良性能,全面達(dá)到了“成熟瓷器”的標(biāo)準(zhǔn)。這些青瓷制品不僅滿足了人們的日常生活需求,更在藝術(shù)創(chuàng)作上展現(xiàn)出了極高的水平。

在造型上,上虞越窯青瓷以簡潔流暢、端莊大方的線條著稱。無論是碗、罐、缽等實用器物,還是堆塑魂瓶、象生器物等明器,都以其獨特的造型和精美的裝飾贏得了世人的贊譽(yù)。而在裝飾技法上,上虞越窯青瓷更是豐富多彩。劃花、刻花、印花、堆塑等技法的巧妙運用,使得器物表面呈現(xiàn)出豐富多彩的圖案和紋飾。這些精美的裝飾不僅讓器物更加美觀,更在無形中提升了器物的藝術(shù)價值。

隨著越窯青瓷的傳播和影響力的不斷擴(kuò)大,上虞越窯青瓷逐漸成為了當(dāng)時上層社會的珍貴藏品。無論是貴族大墓中的隨葬品,還是國際貿(mào)易中的珍稀商品,上虞越窯青瓷都以其獨特的藝術(shù)魅力和精湛的工藝技術(shù)贏得了世人的青睞。

三、娥江窯火:三國西晉時期上虞越窯青瓷的鼎盛與繁榮

三國西晉時期,上虞越窯青瓷迎來了它的黃金時代。這一時期,青瓷種類豐富多樣,從實用的碗、罐、缽等日常用品,到明器堆塑魂瓶、象生器物等藝術(shù)品,應(yīng)有盡有。這些器物不僅滿足了人們的日常生活需求,更在藝術(shù)創(chuàng)作上展現(xiàn)出了極高的水平。

在造型上,三國西晉時期的上虞越窯青瓷更加注重器物的實用性和美觀性的結(jié)合。無論是雞首壺、牛頭罐等實用器物,還是唾壺、硯等文具用品,都以其獨特的造型和精美的裝飾贏得了世人的贊譽(yù)。而在裝飾技法上,這一時期的上虞越窯青瓷更是達(dá)到了前所未有的高度。劃花、刻花、印花等技法的巧妙運用,使得器物表面呈現(xiàn)出豐富多彩的圖案和紋飾。這些精美的裝飾不僅讓器物更加美觀,更在無形中提升了器物的藝術(shù)價值。

隨著越窯青瓷的傳播和影響力的不斷擴(kuò)大,上虞越窯青瓷逐漸成為了當(dāng)時上層社會的珍貴藏品。無論是貴族大墓中的隨葬品,還是國際貿(mào)易中的珍稀商品,上虞越窯青瓷都以其獨特的藝術(shù)魅力和精湛的工藝技術(shù)贏得了世人的青睞。同時,這一時期的上虞越窯青瓷還以其獨特的文化內(nèi)涵和審美價值,成為了中國瓷器文化中的一顆璀璨明珠。

四、別開生面:東晉南朝時期上虞越窯青瓷的低落與轉(zhuǎn)型

東晉南朝時期,隨著政治和文化氛圍的改變,上虞越窯青瓷步入了低谷。這一時期,窯場數(shù)量明顯減少,瓷器精美程度也大打折扣。造型復(fù)雜的堆塑魂瓶、象生器物以及各種復(fù)雜裝飾工藝逐漸消失,取而代之的是簡約樸素的風(fēng)格。碗、缽、壺等器物多為素面,惟流行釉下點褐彩的裝飾。

然而,這一時期的上虞越窯青瓷并沒有完全失去其獨特的藝術(shù)魅力。在簡約中透露出一種別樣的韻味,這種簡約的風(fēng)格不僅讓器物更加實用,更在無形中提升了器物的審美價值。同時,這一時期的上虞越窯青瓷還開始嘗試新的裝飾技法和造型風(fēng)格,為后來的復(fù)興埋下了伏筆。

盡管東晉南朝時期上虞越窯青瓷經(jīng)歷了低谷,但這一時期的轉(zhuǎn)型與嘗試卻為后來的復(fù)興奠定了堅實的基礎(chǔ)。這一時期的上虞越窯青瓷不僅保留了前期的優(yōu)良傳統(tǒng)和精湛技藝,更在不斷創(chuàng)新中煥發(fā)出了新的生機(jī)與活力。

五、千峰翠色:中唐至五代上虞越窯青瓷的復(fù)興與輝煌中唐至五代時期,隨著中國經(jīng)濟(jì)中心的南移和兩浙地區(qū)社會的快速發(fā)展,越窯瓷業(yè)逐漸復(fù)蘇。飲茶風(fēng)氣的盛行以及陸羽《茶經(jīng)》對越窯青瓷的推崇,更是推動了上層社會對青瓷的需求。中、晚唐之際,匣缽的使用是劃時代的工藝革新。這一技術(shù)的出現(xiàn)不僅提高了青瓷的質(zhì)量,更讓青瓷的色澤和質(zhì)感得到了極大的提升。

以“秘色瓷”出現(xiàn)為標(biāo)志,上虞越窯青瓷自此真正展現(xiàn)了色澤、質(zhì)感之美。這種瓷器以其溫潤如玉的釉面和清新脫俗的色澤贏得了世人的喜愛。它不僅成為了當(dāng)時上層社會的珍貴藏品,更在國際貿(mào)易中占據(jù)了重要地位。五代錢氏吳越國割據(jù)兩浙期間,向中原大朝進(jìn)貢大量越器,拓展海外貿(mào)易。越窯青瓷的生產(chǎn)在這一時期達(dá)到了全盛狀態(tài)。

曹娥江流域的窯寺前窯址曾“置官窯三十六所”,是吳越國末期的一大瓷業(yè)產(chǎn)區(qū)。這些窯場不僅規(guī)模宏大,而且技藝精湛。它們所生產(chǎn)的青瓷制品無論是造型的精致還是裝飾的細(xì)膩都達(dá)到了前所未有的高度。這一時期的上虞越窯青瓷不僅在國內(nèi)享有盛譽(yù),更在國際上產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

在復(fù)興的道路上,上虞越窯青瓷不僅繼承了前期的優(yōu)良傳統(tǒng)和精湛技藝,更在不斷創(chuàng)新中煥發(fā)出了新的生機(jī)與活力。它以其獨特的藝術(shù)魅力和精湛的工藝技術(shù)成為了中國瓷器文化中的一顆璀璨明珠。同時,這一時期的上虞越窯青瓷還以其獨特的文化內(nèi)涵和審美價值,成為了中華民族悠久歷史和燦爛文化的見證。

五、傳承與創(chuàng)新,共筑上虞越窯青瓷的輝煌未來

上虞越窯青瓷作為中國瓷器文化的瑰寶,其發(fā)展歷程充滿了傳奇色彩。從陶土到瑰寶,從東漢中晚期到五代時期,上虞越窯青瓷以其獨特的藝術(shù)魅力和精湛的工藝技術(shù)贏得了世人的贊譽(yù)。如今,當(dāng)我們再次審視這些珍貴的文物時,不僅會被它們的美貌所折服,更會被它們所承載的歷史和文化內(nèi)涵所感動。

在未來的發(fā)展中,上虞越窯青瓷將繼續(xù)傳承與創(chuàng)新并舉。一方面,我們將繼續(xù)深入挖掘和傳承上虞越窯青瓷的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和精湛技藝;另一方面,我們也將積極探索新的裝飾技法、造型風(fēng)格和工藝手段,以滿足現(xiàn)代社會的審美需求和市場需求。同時,我們還將加強(qiáng)與國際社會的交流與合作,推動上虞越窯青瓷走向世界舞臺,讓更多的人了解和欣賞這一瑰寶的魅力。讓我們共同珍惜這份寶貴的文化遺產(chǎn),讓上虞越窯青瓷在未來的歲月中繼續(xù)綻放出更加絢麗的光彩!

北京路步行街不僅僅是一個創(chuàng)新流通、促進(jìn)消費的商業(yè)集聚平臺,更是廣州開展國際交往、弘揚(yáng)羊城都市文明、展示嶺南傳統(tǒng)風(fēng)貌的重要地標(biāo)。

這一膾炙人口的名句大意是說,遇到彼此了解賞識、親密無間的摯友,縱使是暢飲千杯也仍覺不夠。形容志趣相投的人惺惺相惜,聚在一起總不生厭。

壽文化,這一蘊(yùn)含深厚歷史底蘊(yùn)與人文情懷的文化現(xiàn)象,自其誕生之日起,便深深植根于中華民族的精神土壤之中。它體現(xiàn)了人們對長壽的向往與追求,是中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分。在壽縣,這座古老而神秘的土地上,壽文化更是得到了淋漓盡致的展現(xiàn)與傳承,成為壽縣歷史文化的瑰寶。

離太陽最近的人西藏民俗文化常設(shè)展覽,高原之魂·民俗之光

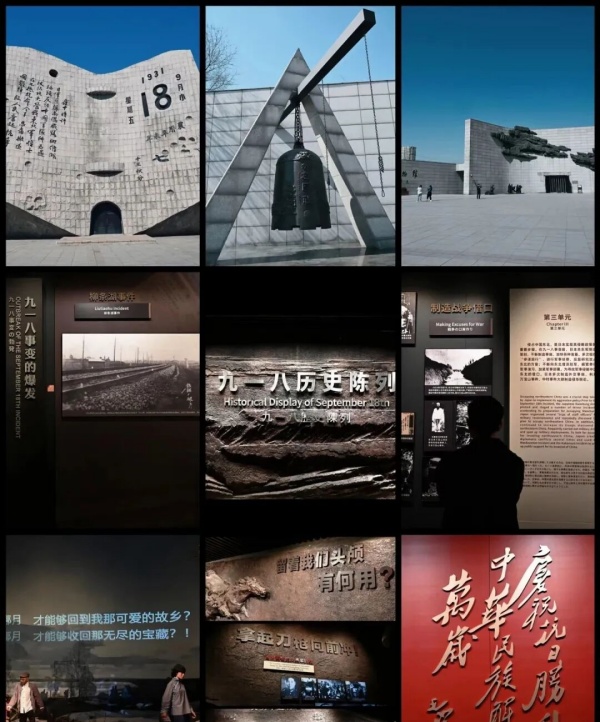

中國人民抗日戰(zhàn)爭的偉大勝利,為中華民族由近代以來陷入深重危機(jī)走向偉大復(fù)興確立了歷史轉(zhuǎn)折點。矗立在這一歷史轉(zhuǎn)折點上的偉大抗戰(zhàn)精神,指引著我們淬礪民族血性、捍衛(wèi)民族尊嚴(yán)、書寫民族榮光。

在西安咸陽國際機(jī)場T5航站樓內(nèi),一座占地400平方米的博物館以“四方館”為名,突破了傳統(tǒng)博物館的物理邊界,將全球旅客的候機(jī)時間轉(zhuǎn)化為一場跨越千年的文明朝圣。作為全球首家機(jī)場在地文物博物館,它選址于承載“涇渭分明”地理奇觀與周秦漢唐文明層積的洪瀆原,以“文物+場景+科技”的立體敘事,重構(gòu)了機(jī)場作為“現(xiàn)代絲綢之路驛站”的文化屬性。

在葡萄牙的阿爾科巴帕拉小鎮(zhèn),一座獨特的建筑悄然矗立于Alcobaa修道院的靜謐之旁,它不僅是時間的見證者,更是科技與藝術(shù)完美融合的結(jié)晶——Máquinas Falantes(會說話的機(jī)器博物館),一個自2017年起精心籌備,終于在2024年4月25日盛大開幕的聲音與通信的殿堂。這座博物館,如同一部活生生的歷史書,靜靜地向每一位訪客訴說著聲音從誕生到演變的傳奇故事。

南充,這座鑲嵌在四川盆地東北部的璀璨明珠,自古以來便以其獨特的地理位置和豐富的文化底蘊(yùn)吸引著世人的目光。嘉陵江如一條碧綠的綢帶,輕輕環(huán)繞著這座城市,為其帶來了無盡的生機(jī)與活力。如今,讓我們一同走進(jìn)南充市博物館的“嘉陵長歌——南充歷史文化陳列”,去探尋這座千年古城的歷史印記,感受嘉陵江畔的文明魅力。

在歷史的長河中,中國共產(chǎn)黨的誕生具有劃時代的意義。它猶如一盞明燈,照亮了中國革命的道路。新民主主義革命時期,中國共產(chǎn)黨肩負(fù)起民族獨立和人民解放的歷史重任。無數(shù)的革命先烈前赴后繼,為了理想信念英勇奮斗。今天,讓我們一同走進(jìn)平原縣黨史館!